令和7年(2025年)10月1日のリニューアルオープンに向けて、建物の改修工事と、展示準備を着々と進めています。

新しい歴史民俗資料館に生まれ変わる様子を定期的にお知らせしていきます。

お楽しみに!

施設の説明

本館 展示室A室~F室で構成される。平成11年に「国登録有形文化財」に指定された建物

・A室 展示内容:八丈島のガイダンスシアター(予定)

・B室 展示内容:黄八丈(予定)

・C室(コミュニケーションロビー) 受付・情報発信空間・地域交流空間(予定)

・D室 展示内容:縄文時代の八丈島(予定)

・E室 古代・中世の八丈島(予定)

・F室 江戸時代の航路と流人(予定)

新館 展示室H室(旧H・I室)で構成される。令和3年に「国登録有形文化財」に指定された建物

・H室 展示内容:八丈島の歴史と文化(予定)

トイレ棟 バリアフリーのトイレで、荒天時はこちらからも入館可能

収蔵庫 貴重な資料を適切に保管することが可能な2階建の建物

- 令和7年(2025年)7月

- 令和7年(2025年)6月

- 令和7年(2025年)6月

- 令和7年(2025年)5月

- 令和7年(2025年)4月

- 令和7年(2025年)3月

- 令和7年(2025年)2月

- 令和7年(2025年)1月

- 令和6年(2024年)12月

- 令和6年(2024年)11月

- 令和6年(2024年)10月

- 令和6年(2024年)9月

- 令和6年(2024年)8月

- 令和6年(2024年)7月

- 令和6年(2024年)6月

- 令和6年(2024年)5月

- 令和6年(2024年)4月

- 令和6年(2024年)3月

- 令和6年(2024年)2月

- 令和6年(2024年)1月

- 令和5年(2023年)12月

- 令和5年(2023年)11月

- 令和5年(2023年)10月

令和7年(2025年)7月

令和7年7月の様子

|

|

|

|

令和7年(2025年)6月

館内の展示制作設置作業が完了しました。

| [A室] | |

|

|

| [B室] | |

|

|

| [C室] | |

|

|

| [D室] | |

|

|

| [E室] | |

|

|

| [F室] | |

|

|

| [H室] | |

|

|

|

|

| 外構工事 | |

|

|

|

|

令和7年(2025年)5月

[H室]

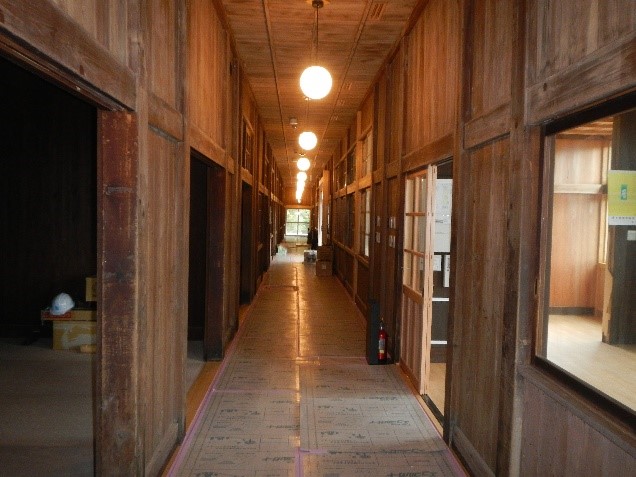

| [本館 廊下] | |

|

|

| [A室] | |

|

|

| [B室] | |

|

|

| [D室] | |

|

|

| [E室] | |

|

|

| [F室] | |

|

|

|

|

| 外構工事が始まりました。 | |

|

|

|

令和7年(2025年)4月

| B室 | |

|

|

| C室 | |

|

|

| H室 | |

|

|

|

令和7年(2025年)3月

| A室 | |

|

|

| B室 | |

|

|

|

|

| C室 | |

|

|

| D室 | |

|

|

|

|

|

|

| E室 | |

|

|

| F室 | |

|

|

| H室 | |

|

|

|

|

令和7年(2025年)2月

令和7年(2025年)1月

館内の展示制作設置作業が始まりました。

令和6年(2024年)12月

建物の改修工事が完了しました。

建物の改修工事に続いて、1月からは展示の準備を進めていきます。

引き続き、展示準備の様子も定期的にお知らせしていきますので、お楽しみに!

令和6年(2024年)11月

令和6年(2024年)10月

令和6年(2024年)9月

令和6年(2024年)8月

令和6年(2024年)7月

令和6年(2024年)6月

令和6年(2024年)5月

令和6年(2024年)4月

令和6年(2024年)3月

令和6年(2024年)2月

令和6年(2024年)1月

令和5年(2023年)12月

令和5年(2023年)11月

令和5年(2023年)10月

現場リポート

資料の燻蒸

資料に害を与える虫やカビをガスで駆除する燻蒸(くんじょう)を、4月に行いました。大切な資料を守るために欠かせない作業です。

工程としては、資料を集めた部屋の中にビニールのテントを設置し、そのテントの中にガスを充満させ、36時間かけて虫やカビなどを殺虫殺菌します。そのあとはさらに二日以上の時間をかけて、しっかりとガスを排出します。

| ■ 燻蒸の様子 | |

|

|

| ■ 排気の様子 | |

|

|

杉板型枠「浮造り(うづくり)木目調仕上げ」

トイレ棟の一部の内装壁は、コンクリートの質感を持ったまま木目調に仕上げる杉板型枠「浮造り(うづくり)木目調仕上げ」になっています。

浮造り(うづくり)とは、木の板の柔らかい部分を磨き、固い部分を浮き出させる木材加工の技法です。

八丈島歴史民俗資料館のトイレ棟の内装コンクリ―ト壁の一部には、型枠に浮造り加工がされた杉板を用いています。そこにコンクリートを流し込み、数週間後に脱型をすると、コンクリート表面に木目模様が付きます。

木目をきれいに出す点で難易度が高く、珍しい工法です。

無機質なコンクリートに自然の美しさが加わって、温かみのある壁になりました。

まるで本物の木のようですが、実はコンクリートです。 開館した際には、是非注目して見てみてください!

柱の接ぎ木

本建物は八丈島の高温多湿な亜熱帯気候に合わせて釘を使わずに通気性を考慮した壁板や柱の構造が特徴です。

そこで腐食が激しい各所の柱は、主に神社・仏閣の建造を行う「宮大工」さんによって”接ぎ木”といわれる、釘や金物を一切使用せずに強度を保つことが可能とする伝統的な技法を用いて修繕が進められています。

写真の濃い茶色が元々使用されていた木材で、薄い茶色が新しく接ぎ木された部分です。

作業の様子

【問い合わせ】

教育課生涯学習係 電話 2-7071

F