今年の仕事始めは朝起きていつもの格好で仕事に行くのではなく、八丈町の消防団員の青色とオレンジ色の活動用服を着て町役場に向かいました。そのきっかけは出初式でした!

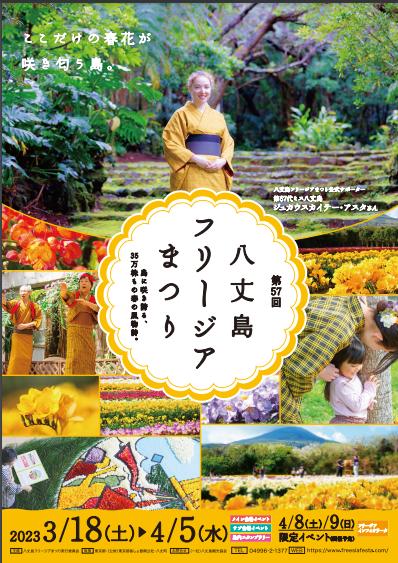

一ヵ月前「アスタ、出初式に参加する?」と聞かれた時、そもそも出初式は何なのかと思ったことがありました。調べてみたら江戸に根付いた「仕事始め」の儀式(出初式)は現在の消防の力を示すことで町民を楽しませながら消防への信頼や理解と火災予防に対する意識を深める行事になっています。リトアニアの「消防士の日」は似たようなものだと思いましたが、「消防の力」には「消防団」も入るものだとは島に来てから初めて知りました。

リトアニアの消防団員は数少なく、消防団の概念を知っている人がわずかです。だから私も、八丈町の様々な地域にある消防団を見た時、消防本部に間違えてしまって、実際にそれは消防団だと分かったら、ビックリしました。消防士より約8倍島にいる消防団員は自分の意志で火災現場、救助現場や行方不明者捜索に参加している島民の人々です。すごいと思いませんか?間違いなく消防団員は町の「消防の力」になっていて、出初式には消防士と共に不可欠な存在です。

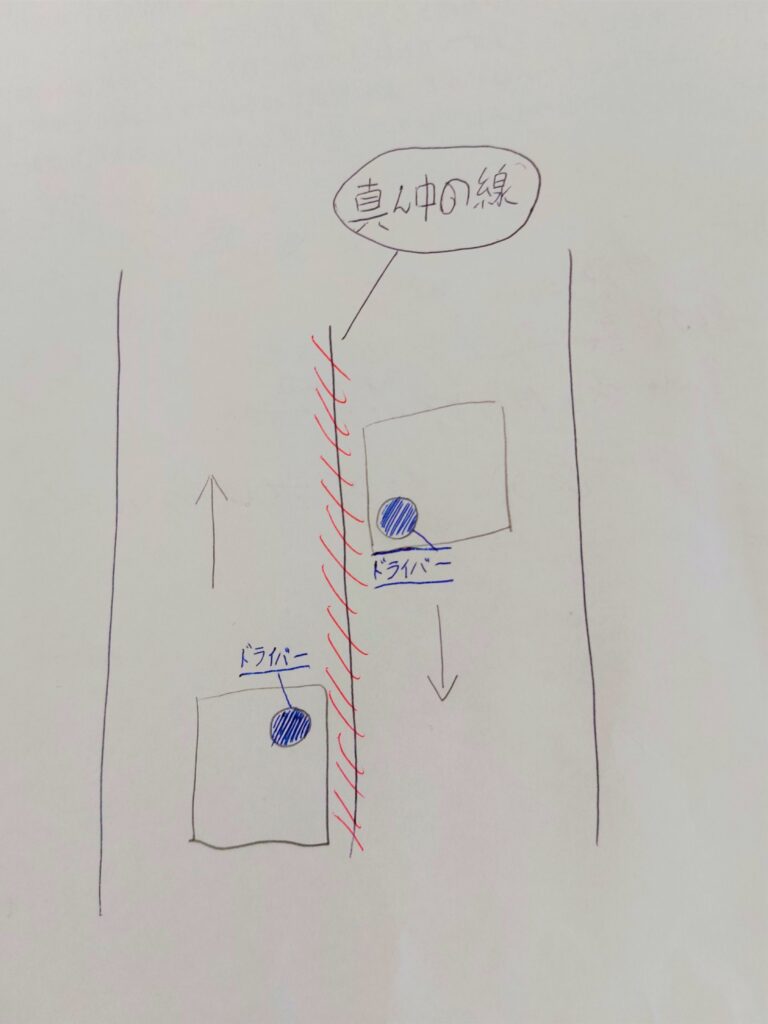

ということで私は消防団員のパレードに参加することになりました!けれども、お正月の前後上京することになって訓練に出席できず困っていました。プライドを持って自信がある姿を皆さんに見せようと思ったら、自分で練習するしかありませんでした。そこで消防士である友達にお願いして特訓をさせてもらいました(ありがとう先生!)。

右へーならえ

右へーならえ

気をつけ

気をつけ

敬礼

敬礼

役場から大賀郷中学校へ向かっている内に「大丈夫なのか」という緊張感もありましたが、仲間の3年ぶりの出初式の気持ちに気づいたら、私も楽しみのドキドキの気持ちになりました。いよいよ開会式が始まったら、色々な方々が登壇する時に「気をつけ」と「休め」の号令に従って手指まで綺麗に動こうとしました。冷たい風に当てられて、背中が痛くなっても形を崩せず皆さんで消防団員のプライドを持って頑張りました。

消防団員と消防車両のパレードが終わったら消防団員の操法大会が始まりました。私のチームはサポート役で出ませんでしたが、残りの五つのチームで選ばれた代表者は順番に競争することになりました。皆さんのびしっと伸びていた手先、スムーズに出されたホース、一気にターゲットに当てられた水や響き続けた勢いよくの声は訓練してきた努力の結果でした。

操法大会の優勝のチームを発表してから、二つのターゲット(くす玉)を持ち上げたトラックが来て、全分団による一斉放水が行われました。くす玉を割れたらお菓子でも落ちてくるかと思ったら一個ずつ「謹賀新年」と「八丈町消防団出初式」の言葉がほどけてきました。ターゲットが割られた時の観客の「わぁ!」は水の色が変わってきた瞬間にもう一度強くなりました。

最後にもう一つのサプライズがありました!お餅を運んでいる各地域の消防車が真ん中に来て、根気よくずっと横で見ていた観客が中央に集まりました。儀式に招かれていた方々に餅まきされて、楽しくお餅をキャッチしようとしている皆さんを見て私も混ざりたいなあ~と思いました。その気持ちが誰かに気づかれたようにお餅は私の方までも飛んできて、嬉しく頂きました。

お餅が配られて、消防車が町内でパレードに行かれて、出初式が終わりました。消防団員と消防士がお片付けを終えたら私の初めての出初式も終了となりました。消防と町を繋ぐイベントがやはり大事だと思いながら、今回八丈町の消防団員の力も見られました。外国人消防団員としてできることが限られているけれども、皆さんと同じ訓練を受けて色々なことをできるようになりたいと思います。町民の皆さんも毎年強くて綺麗に新年を始めようとしている消防を応援してくださいね!今年の皆さんはかっこ良かったです!

枝物・切葉の部(フェニックス・ロベレニー)

枝物・切葉の部(フェニックス・ロベレニー)

枝物・切葉植物の部(ルスカス)

枝物・切葉植物の部(ルスカス)

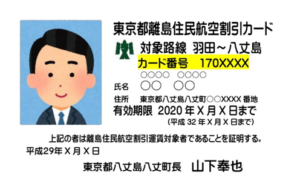

ANA羽田ー八丈島便や東京愛らんどシャトルで島民割引運賃を適用するための東京都離島住民航空割引カード(以下、島民割引カード)の申請がオンラインで手続きできます。

ANA羽田ー八丈島便や東京愛らんどシャトルで島民割引運賃を適用するための東京都離島住民航空割引カード(以下、島民割引カード)の申請がオンラインで手続きできます。