危険物安全週間

◎目的

町民の皆様に身の回りの危険物に関する知識の普及啓発及び各事業所における自主保安

体制の確立を図ることを目的として毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)

です。

※危険物とは

◎期間

令和 7 年 6 月 8 日~6 月 14 日

◎行事

・危険物に関するポスターの掲示、パンフレット及びポケットティッシュを配布

・危険物取扱者実務講習会

危険物安全週間を機会に身の回りの危険物の安全な取り扱いについて確認をお願いしま

す。

危険物安全週間

◎目的

町民の皆様に身の回りの危険物に関する知識の普及啓発及び各事業所における自主保安

体制の確立を図ることを目的として毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)

です。

※危険物とは

◎期間

令和 7 年 6 月 8 日~6 月 14 日

◎行事

・危険物に関するポスターの掲示、パンフレット及びポケットティッシュを配布

・危険物取扱者実務講習会

危険物安全週間を機会に身の回りの危険物の安全な取り扱いについて確認をお願いしま

す。

5月は、立夏と小満の二つの節気があり、気温が上がってきて過ごしやすい季節になります。しかし、新しい環境に適応できずに精神的・身体的不調をきたす五月病に悩む人も多くなる傾向にあります。そんな時は、旬の食材からパワーをもらうのが一番です。今回はじゃがいもを使って手軽に出来る1品です。

(令和7年5月9日)

<材料>

じゃがいも(小)・・・4~6個(約650g)

ちくわ ・・・4本(約100g)

えのき ・・・1袋(約200g)

のりの佃煮 ・・・大さじ3(54g)

ごま油 ・・・大さじ2(24g)

<作り方>

①じゃがいもはよく洗い皮つきのまま1口大に切る。ちくわも6等分に切る。

②えのきは石づきを取り、3等分に切りほぐす。

②フライパンにごま油を熱し、じゃがいもに火が通るまでじっくりと弱火で焼く。じゃがいもの焼き目がついて火が通ったらちくわ、えのきを加え焼き色をつけ、のりの佃煮を絡める。

ポイント

残りがちなのりの佃煮を利用して、旬なじゃがいもを丸ごとじっくり炒めてください。

全体あたり

エネルギー 約200Kcal タンパク質 約9.5g

脂質 約6.5g 塩分 約1.4g

【問い合わせ】

福祉健康課保健係 電話 2-5570

次のとおり八丈町議会臨時会を開催します。

【日時】 5月13日(火)午前9時00分開会

【場所】 町役場2階大会議室

◆議案

・専決処分事項の報告及び承認について(令和6年度八丈町一般会計補正

予算)

・専決処分事項の報告及び承認について(八丈町町税条例の一部を改正する条例)

・専決処分事項の報告及び承認について(八丈町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例)

・八丈町監査委員の選任の同意について

・令和7年度八丈町一般会計補正予算

・八丈島歴史民俗資料館外構工事請負契約

【問い合わせ】

議会事務局 電話 2-2788

巡回児童相談は、児童相談センターから遠い地域にお住まいで来所相談を利用しにくい方のため、各地域に職員が出向いて行う相談です。児童相談センターへの相談をお考えの方はぜひこの機会をご利用ください。

■開催日 令和7年6月10日(火)・11日(水)

■開催場所 八丈町役場

■対象者 18歳未満の児童とその保護者

■相談内容 発達や性格行動、非行、愛の手帳(知的障害の方に交付される手帳)の取得

家庭で子どもをみるのが難しいなどの養育問題

■申込方法 来所にて申込み(簡単な面談を行います)

※内容により今回の相談会ではお受けできない場合がありますので、来所される前に電話等でお問い合わせください。

■申込期間 令和7年5月7日(水)~令和7年5月16日(金)まで ※土日・祝日を除く

■受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

■申し込み・問い合わせ

八丈町子ども家庭支援センター(八丈町役場内)電話2-4300

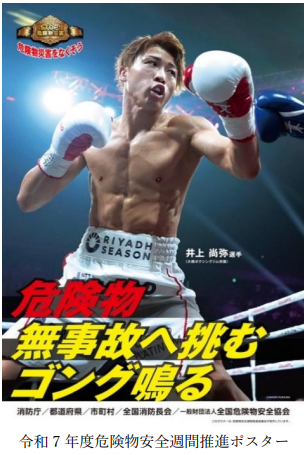

令和6年度に実施した小中高生アンケートや職員アンケートで「役場に軽食やコーヒーなどを買える施設がほしい」という多くの意見を受けたことから、試行的に公募した庁舎へのキッチンカーの出店について、事業者が決定しました。

5月~7月の開庁日に、正面ロータリー前の駐車場に、不定期でキッチンカーが出店します。

庁舎にお立ち寄りの際には、駐車場内の車の通行に十分ご注意の上、ぜひご利用ください。

| (HP) https://www.blublue.site/ |

(X) https://twitter.com/osakana8kitchen |

| (instagram) https://www.instagram.com/bulblue_cafe/?hl=ja |

(instagram) https://www.instagram.com/osakanakitchen_8/ |

<5月の出店予定> ※ 出店予定日や営業時間は、天候や都合により変更になる場合があります。

※ 出店予定日や営業時間は、天候や都合により変更になる場合があります。

詳しくは、各事業者のSNS等でご確認ください。

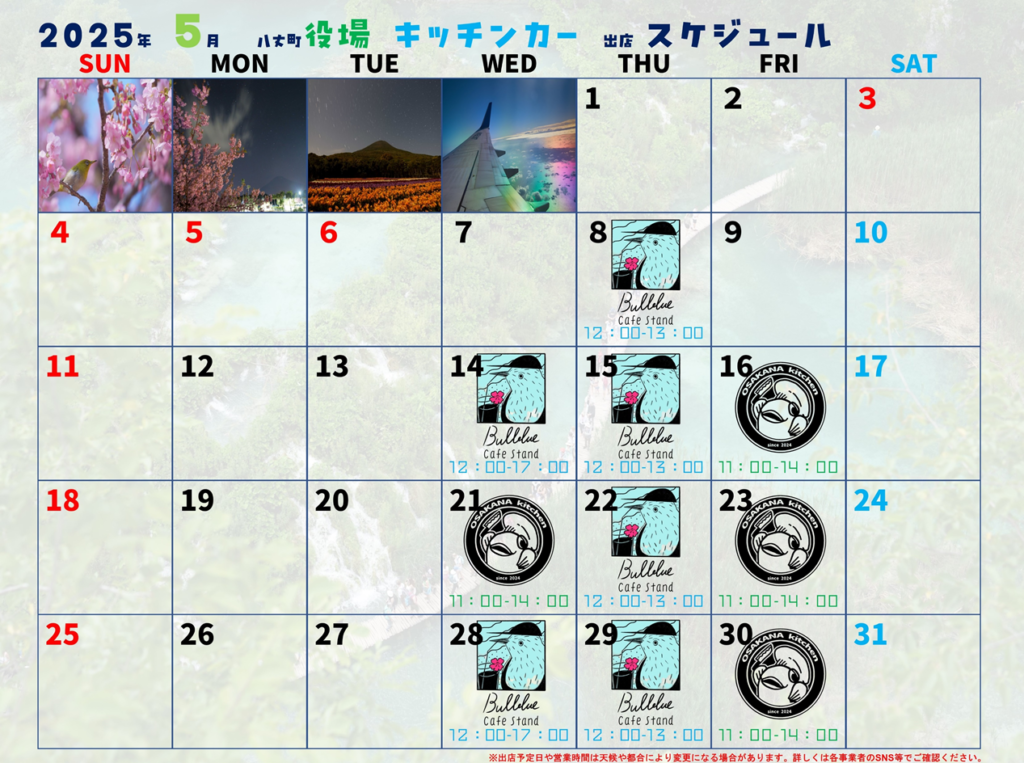

<出店予定場所> ※ 出店予定場所は変更になる場合があります。

※ 出店予定場所は変更になる場合があります。

日時:令和7年6月7日(土)

場所:和泉体験農場和泉親水公園

今回植えられたお米は、秋のたんぼまつり(収穫祭の部)で収穫し、

精米を行った後、参加された皆様に配布します。奮ってご参加ください。

新しい環境にも慣れ始めたところですが、あと何日かすると大型連休があり、待ち遠しいと思います。時間があるときに旬の野菜で手軽な1品作ってみてはいかがでしょうか?

(令和7年4月25日)

<材料> 2~4枚分

小麦粉 ・・・60g

片栗粉 ・・・40g

だしの素 ・・・8g

めんつゆ(2倍濃縮)・・・大さじ1(18g)

水 ・・・220㏄

塩 ・・・少々(約0.2g)

あしたば ・・・適量(今回は70g)

コーン缶 ・・・適量(今回は40g)

ごま油 ・・・小さじ1(4g)

<作り方>

①あしたばは茹でてみじん切りにする。コーン缶はザルに開けて水気を切る。

②水以外の材料をボールに入れて水を少しずつ入れる。混ぜてスプーンですくったときに生地はサラッと落ちるくらいがめやす。

③フライパンにごま油を敷き②を流し入れ両面焼き色がつくまで焼く。

ポイント

苦みがあるあしたばに甘みのあるコーン缶を入れて食べやすくしました。お好みで量(あしたば・コーン缶)を変えて作ってみたらいかがですか?

全体あたり

エネルギー 約462Kcal タンパク質 約10.7g

脂質 約5.2g 塩分 約 5.0g

【問い合わせ】

福祉健康課保健係 電話 2-5570